同为14亿人口大国, 为什么中国满世界买粮食, 印度却能大量出口?

- 2025-07-28 01:00:20

- 244

粮食是生存的根本,对任何国家都至关重要,中国把粮食安全看得比天大,印度也同样依赖粮食支撑经济。

可这两个国情相似的人口大国,为何在粮食进出口上走出了完全不同的路?

先看中国的粮食账本,2024年中国粮食总产量达到70650万吨,连续10年稳定在1.3万亿斤以上,还首次突破1.4万亿斤,创下历史新高,这样的产量,放在全球都是顶尖水平。

但产量高不代表不用进口,2024年中国累计进口粮食15753万吨,进口总金额4908亿元,其中大豆进口量达10503万吨,再度突破1亿吨大关,占总进口量的66%。

进口这么多大豆背后是老百姓生活需求的实实在在变化,如今大家餐桌上肉蛋奶越来越多,2022年中国猪肉产量5400万吨,鸡肉、牛肉产量都超2000万吨。

牲畜要长肉,离不开饲料,猪每天要吃2公斤饲料,其中60%是豆粕,而豆粕来自大豆,简单说,中国人每吃1斤猪肉,背后就得消耗1斤大豆,庞大的肉类需求,直接拉动了大豆进口。

除了饲料,食用油和工业用粮也得靠进口补缺口,2022年中国食用植物油消费量3000万吨,自己能产的只有1200万吨,剩下的1800万吨全得从国外买。

酱油、醋、酒这些日常调料的生产,也离不开粮食。酿造1吨酱油要2吨大豆,生产1吨酒精要3吨玉米,2022年规模以上食品工业企业消耗的粮食,比2012年多了30%。

更重要的是,中国进口粮食有深层的战略考量,“手中有粮,心中不慌”是刻在骨子里的理念,进口粮食能充实国家储备,2022年中国国家储备粮达到8.8亿吨,够全国人吃一整年。

这些储备是应对风险的压舱石,遇到自然灾害、国际粮价波动等突发情况,储备粮能稳定市场供应,同时,通过进口调节市场,防止粮价大起大落,保障老百姓的基本生活。

为了不被“卡脖子”,中国进口粮食讲究“鸡蛋不放在一个篮子里”,大豆主要从巴西(40%)、美国(30%)、阿根廷(20%)进口,玉米则由乌克兰、美国分担供应。

中粮、中储粮等企业还在海外建基地,在巴西种了60万公顷大豆,在东南亚搞木薯种植,这种“走出去”的模式,让供应链更稳固,不怕国际风云变幻。

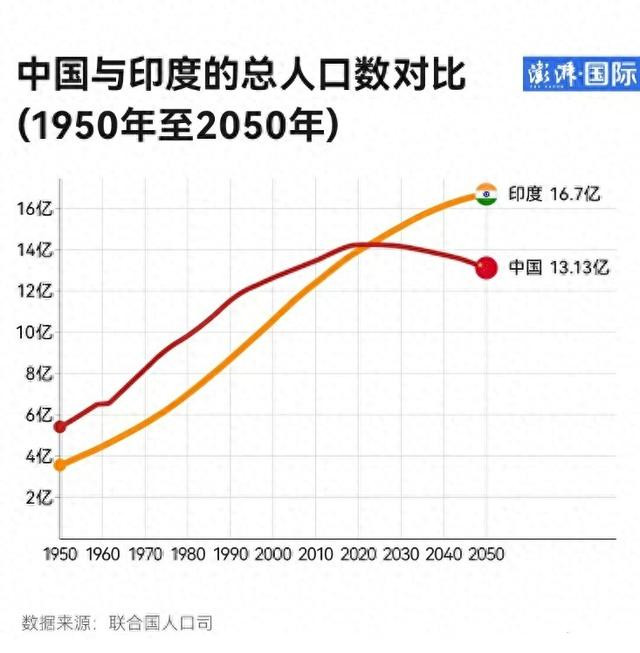

再看印度,这个同样拥有14亿人口的国家,粮食路数和中国完全不同,印度的耕地面积有1.6亿公顷,比中国多了近4000万公顷,这是它的天然优势。

印度大部分地区在热带和亚热带,气候温暖湿润,恒河平原、德干高原土肥水足,一年能种2到3季水稻,自然条件很适合种粮。

2024年,印度粮食总产量约3.3亿吨,虽然只有中国的一半左右,但出口量却相当惊人。

2023到2024年间,印度大米出口2150万吨,占全球大米贸易总量的40%,是全球最大的大米出口国。

印度能大量出口粮食和它的饮食结构密切相关,受印度教、佛教影响,超过3亿人不吃牛肉,10亿人少吃猪肉,素食者占比超40%。

2022年,印度人均肉类消费只有5公斤,而中国是60公斤,吃肉少,饲料用粮就少,大部分粮食能直接供人吃,这为出口腾出了空间。

印度的低收入群体多,吃饭以“填饱肚子”为主,2022年,印度人均食品支出占家庭预算的35%,而中国只有18%,没钱买肉、买油,对粮食的“深加工”需求就低。

印度还有超过1亿人靠政府补贴粮生活,每月领5公斤大米、2公斤小麦,价格比市场价低70%,这些低价粮保障了基本生存,也让市场上的粮食有了出口的可能。

从政策层面看,印度把粮食出口当成赚外汇的重要手段,2022年,粮食出口占印度外汇收入的12%,卖3个月粮食能买100架战斗机,对经济的意义不言而喻。

政府会设最低收购价,给农民种粮补贴,国际粮价高时就鼓励出口,2025年,印度全面解禁大米出口,据标普全球数据,2024年9月到2025年10月,大米出口有望达创纪录的2150万吨。

但粮食大量出口的背后,印度的粮食安全问题并不乐观,直到现在,印度还有2亿人吃不饱饭,12.7%的儿童营养不良,属于“重度饥饿”区域。

这根源在于土地分配不均,印度是土地私有制,10%的人手里攥着70%的耕地,大地主说了算,种什么、卖给谁全由他们决定,而50%的小农只分到1%的土地,还有35%的农民根本没地种。

这些没地的农民只能租地主的地,辛苦种出来的粮食,大部分收益被地主拿走,印度农民平均年收入约7.5万卢比(约合1000美元),远低于城市居民的35万卢比(约合4700美元)。

地主们为了赚更多钱,自然把粮食卖给出价高的海外买家,而不是低价卖给本国穷人,利益驱动下,出口成了优先选择,哪管底层百姓的温饱。

印度的土地改革也不彻底,1947年独立后虽想废除地主制度,但用高额补偿接管土地,地主却以自耕名义保留大量土地,实际受益者是富裕农户,底层农民没得到实惠。

租佃改革也没落实,大地主用各种手段驱逐佃农、提高地租。土地持有最高限额的法律漏洞多,到1982年,宣布的“剩余”土地仅占政府估计的60%,已分配的只占28.2%。

农民没动力种地,农业生产效率自然高不了,印度农业机械化率不到50%,90%的农田靠牛拉犁、人工收割,灌溉基本靠天。

农业科研投入也跟不上,只有中国的1/5,虽然上世纪70年代搞过“绿色革命”推广高产品种,让产量翻了3倍,但科技进田地的速度还是太慢。

印度每年农业补贴超250亿美元,可这些补贴在地方被层层截留,中小农户根本拿不到多少,化肥、种子的补贴资金,大多进了中间商的口袋,农民没得到实惠。

对比中国,土地制度的优势就很明显,中国耕地归集体,农民有使用权,不能随便买卖,国家守着18亿亩耕地红线,用政策保障农民收益,不放弃耕种就有补贴。

这种制度稳定了耕地面积,也稳住了农民的心,中国农业机械化率超70%,黑龙江农场用无人机播种、卫星看墒情,2022年农业科研投入破千亿元,育种、种植技术不断突破。

中国农民的收入有保障,种地有积极性,虽然进口粮食可能影响粮价,但国家通过补贴、保险等政策平衡利益,让农民能安心种粮。

两国的粮食路数,说到底是国情决定的,中国进口粮食,是消费升级的需要,从“吃饱”到“吃好”,饲料粮、工业用粮需求涨了,进口是为了补缺口、稳储备。

印度出口粮食,是结构和现实逼出来的选择,饮食消费简单、土地集中在少数人手里、需要外汇换资源,这些因素让粮食成了出口商品。

但不管是进口还是出口,粮食安全的核心都是让老百姓有饭吃,中国通过储备、进口、科技投入保障安全,印度却在出口赚钱的同时,让2亿人饿着肚子,这值得深思。

粮食问题从来不是简单的买和卖,而是国情、文化、制度共同作用的结果,中国的路是为了发展得更好,印度的路是现实条件下的选择,没有绝对的对错,只有是否适合自己。

但有一点很明确,粮食安全的根本是让每个国民都能吃饱饭,中国做到了,印度还有很长的路要走,这背后,是制度的温度,也是发展的初心。

- 上一篇:韩民众感叹泡面加蛋太奢侈

- 下一篇:韩民众感叹泡面加蛋太奢侈